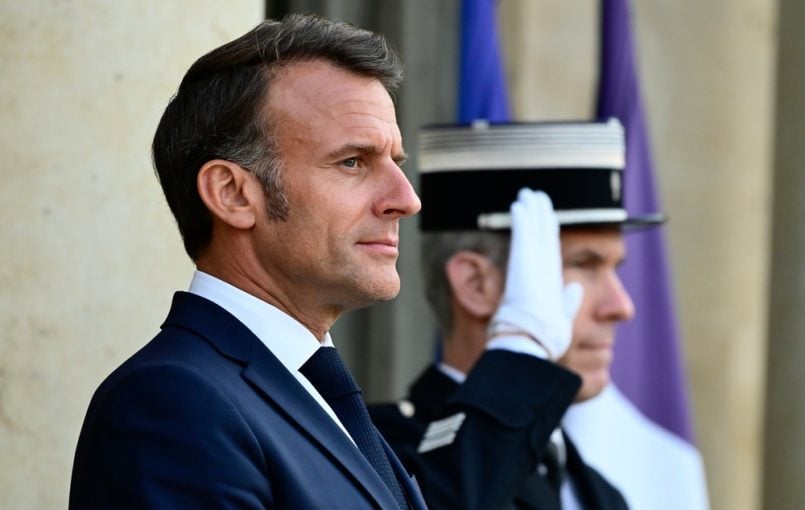

Chute du gouvernement Bayrou : quels scénarios pour Emmanuel Macron ?

Après la chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre, plusieurs personnalités ont évoqué l’hypothèse d’un départ du chef de l’État : Jean-François Copé a proposé l’organisation d’une présidentielle anticipée, et Jordan Bardella a plaidé soit pour une dissolution, soit pour une démission du chef de l’État. Comment analyser de telles demandes sur le plan institutionnel ?

Publié le | Modifié le

Par Jean-Pierre Camby, constitutionnaliste, auteur de Le travail parlementaire sous la Ve République (LGDJ Lextenso) et de Le Conseil constitutionnel, juge électoral (Dalloz, 2025).

Un président de la République peut-il être contraint à la démission ?

Depuis 1875, le Président de la République n’est pas politiquement responsable devant l’Assemblée nationale : aucune procédure n’est organisée à cette fin, et ce principe ne connaît aucune dérogation constitutionnelle. Le refus de confiance d’une majorité parlementaire à l’encontre d’un gouvernement qu’il a nommé, l’élection d’une majorité contraire à la sienne, l’échec d’un référendum qu’il a initié ne peuvent se traduire par la fin de son mandat. Ce principe est si fort qu’il justifie la seule limite concrète à l’action des commissions d’enquête parlementaires aujourd’hui : ne pas auditionner le Président ou son entourage (même si cette règle a connu des entorses depuis 2007). Il justifie aussi que la mise en cause du chef de l’Etat par un parlementaire motive des sanctions contre celui-ci. Cette irresponsabilité politique correspond à l’idée d’un « arbitre », mais nullement à la réalité, actuelle, d’un acteur principal même si son pouvoir est aujourd’hui très contrarié.

Le député de la Somme, François Ruffin, par exemple, invoque une démission qu’il juge conforme à « l’honneur » et en tout cas à la nécessaire légitimité pour « qu’éventuellement il se représente à nouveau devant les Français pour réclamer leur confiance » (ce qui n’est d’ailleurs pas constitutionnellement possible au terme de deux mandats consécutifs). Mais l’honneur relève de l’éthique politique et non de mécanismes constitutionnels. S’il est évident que les blocages constatés, le retour de l’instabilité gouvernementale depuis le départ forcé d’Elisabeth Borne le 8 janvier 2024, la décision de dissoudre le 9 juin 2024 et l’impossible gestion (gouvernementale et parlementaire) qui en résulte mettent en cause le décideur, elles ne créent pas pour autant une responsabilité politique au sens où on l’entend dans un régime parlementaire : faculté pour la chambre issue du suffrage universel de renverser un exécutif.

Hormis le décès, l’empêchement ou la destitution, il n’existe que deux possibilités, ni l’une ni l’autre procédurales, de cessation anticipée du mandat du Chef de l’Etat. La première est sa propre initiative : il peut, s’il le souhaite, lier son mandat aux résultats d’une consultation nationale. Tel fut le cas en octobre 1962 comme en avril 1969 : le général de Gaulle a conditionné son maintien au pouvoir aux résultats référendaires, en mettant en œuvre de son propre chef une responsabilité politique qui entraîna son départ. Aucun de ses successeurs ne l’a envisagé. Emmanuel Macron, dans la situation actuelle, s’inscrit dans cette ligne.

La deuxième est que les majorités interrompent le fonctionnement régulier des institutions au point d’empêcher le Président d’exercer ses prérogatives. Tel fut le cas en 1924 où, à la suite d’un combat électoral dans lequel il s’était engagé, Alexandre Millerand fut confronté au refus des Chambres de maintenir ou d’investir un gouvernement, blocage communément appelé la « grève des ministères ». Il en fut de même, de manière moins nette mais tout aussi certaine dans son résultat, du départ imposé par la Chambre en 1879 à Patrice de Mac Mahon, suite à la dissolution échouée du 16 mai 1877. Ce dernier avait écrit à Jules Simon : « si je ne suis pas responsable comme vous envers le Parlement, j’ai une responsabilité envers la France », Gambetta ayant souligné, en cas de désaveu politique par le pays, la nécessité « de se soumettre ou de se démettre ». Une responsabilité politique joua aussi contre Jules Grévy, politiquement condamné par le scandale des décorations, parce que son gendre était en poste auprès de lui. La Ve République avait éloigné ces cas de dominations parlementaires.

Mais dans tous les cas, ce n’est que lorsque le Président y est politiquement contraint ou en décide ainsi que son départ en cours de mandat pour motif politique, non organisé par la Constitution, devient réalité.

La nouvelle procédure de destitution lancée par La France insoumise a-t-elle des chances d’aboutir ?

Le mandat du Chef de l’Etat, ne peut être constitutionnellement interrompu, hors empêchement définitif, que par la procédure de destitution prévue à l’article 68 de la Constitution, laquelle a substitué en 2007 au motif de « haute trahison » celui de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Même si la coloration pénale du « manquement » est ainsi estompée, l’exercice du mandat ne s’étend donc pas à la conduite du gouvernement. La destitution ne se confond pas avec la responsabilité politique et ne correspond pas à la situation actuelle, laquelle ne relève pas d’un manquement « manifestement incompatible » avec les devoirs du mandat.

Mais cette irresponsabilité politique cadre malaisément avec l’évolution de la Ve République, qui a abouti à une concentration des pouvoirs entre les mains d’un Président irresponsable devant le Parlement, et avec la précarité récente des exécutifs, qui remet en cause un acquis essentiel de nos institutions. L’élection du chef de l’Etat au suffrage universel et le quinquennat, qui sous-entend une coïncidence des durées des mandats et des majorités, aggravent le paradoxe d’un Président qui décide de tout (le principe d’irresponsabilité a même favorisé cette extension) et ne peut être constitutionnellement responsable de rien. La situation issue de la dissolution du 9 juin 2024 met encore plus crûment en lumière ce paradoxe.

Emmanuel Macron pourrait-il de nouveau dissoudre l’Assemblée nationale en cas de chute du gouvernement Bayrou ?

Il a retrouvé ce pouvoir le 8 juillet dernier puisqu’un an s’est écoulé depuis les élections ayant suivi la dissolution précédente. Le gouvernement de François Bayrou ayant été renversé le 8 septembre, l’équilibre institutionnel justifie une dissolution.

Le vote de la motion de censure le 4 octobre 1962 renversa le gouvernement Pompidou mais visait clairement le général de Gaulle, comme le concluait Paul Reynaud : « allez dire à l’Élysée que cette assemblée n’est pas assez dégénérée pour renier la République ». Conjointe au référendum, la dissolution fut l’occasion de faire trancher le conflit par le peuple.

Le cas n’est cependant pas totalement transposable aux circonstances présentes : le Premier ministre, au contraire, a décidé de demander un vote de confiance et assume le poids de ses propres propositions budgétaires. Ni la décision de mettre en jeu la responsabilité politique, ni son objet ne proviennent du Président. On peut souligner que seul le Premier ministre a anticipé ou provoqué par un pari hasardeux sa propre chute, en allant au-devant du blocage parlementaire. Il aurait pu, comme ses prédécesseurs immédiats ou comme il l’a fait lui-même le 14 janvier dernier se contenter d’une déclaration non suivie d’un vote en application de l’article 50-1 de la Constitution ou attendre le résultat d’un engagement de responsabilité sur un texte en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Dès lors que majorité présidentielle et majorité parlementaire sont introuvables, dans quel but sortir prématurément de la talanquère et creuser un peu plus le fossé entre la nécessité d’agir et l’impossibilité de l’action ? Un vote de confiance fige davantage les positions qu’une motion de censure, à laquelle seules participent les voix hostiles au gouvernement.

Compte tenu de la chute du gouvernement, une nouvelle dissolution serait justifiée par les échéances budgétaires immédiates et fondée sur l’arbitrage présidentiel, ce qui ne fut pas le cas de celle de 2024. Mais, après celle-ci, un nouveau recours à l’article 12 de la Constitution, qui pourrait aggraver l’éclatement actuel de l’Assemblée, renverrait plus brutalement encore à la responsabilité d’Emmanuel Macron « envers la France ». A la différence de 1877, nous n’inaugurons pas une phase nouvelle de notre histoire constitutionnelle, mais nous vivons probablement l’acmé d’un paradoxe constitutionnel de plus en plus flagrant, au rythme de crises de plus en plus rapprochées et accentuées. Comment admettre que celui qui décide soit constitutionnellement exclu des conséquences de ses actes ? La lecture initiale de la Constitution, abandonnée après 1969, ne l’admettait pas. Si l’engagement de responsabilité, décidé par François Bayrou le 8 septembre, n’est pas le principal révélateur de ce paradoxe institutionnel, il en constitue cependant une illustration supplémentaire.