Injure publique et liberté d’expression : les enjeux du procès Enthoven–LFI

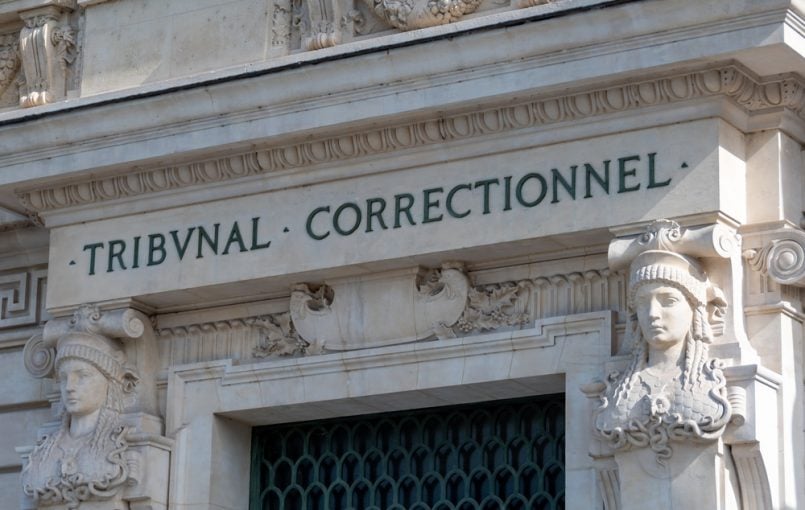

Raphaël Enthoven est poursuivi pour « injure publique » par La France insoumise, à la suite de la publication d’un tweet du chroniqueur en 2024. Le Tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer le 6 novembre.

Publié le

Par Jean-Baptiste Thierry, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Lorraine

Qu’est-ce que l’injure ?

L’injure publique est définie par le second alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en des termes assez larges : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». En premier lieu, pour que l’infraction soit caractérisée, il faut que les propos aient été tenus publiquement, quel que soit le mode de publication (oral, écrit…). Lorsque les propos sont tenus sur un réseau social, la condition de publicité est remplie dès lors que les propos sont accessibles par tous les internautes.

En second lieu, l’injure suppose, d’une part, un propos outrageant, un terme de mépris ou invective. L’injure n’a pas à être grossière pour être caractérisée. La jurisprudence offre de nombreux exemples de propos constitutifs d’une injure, de l’insulte vulgaire à l’injure non grossière. Par exemple, et sans souci d’exhaustivité, dire d’un individu qu’il est un nazi, un « facho » ou un « grand manipulateur, menteur et bonimenteur ». On peut donc aisément considérer que dire d’une personne qu’elle est antisémite entre dans la catégorie des propos outrageants. Mais, d’autre part, un propos doit toujours être contextualisé : l’accusation d’antisémitisme peut ne rien avoir d’injurieux. Une expression peut n’avoir abstraitement rien d’insultant et devenir une injure en fonction du contexte dans lequel elle est tenue. Dans cette appréciation, la jurisprudence considère que ne doit pas entrer en jeu l’appréciation subjective faite par la partie civile des propos litigieux.

Il faut enfin relever que l’injure se différencie de la diffamation en ce qu’elle ne comporte l’imputation d’aucun fait précis. Dans les faits de l’espèce, le fait d’avoir qualifié La France insoumise de parti antisémite ne fait pas référence à un fait précis, mais bel et bien au positionnement global du parti que critique l’auteur des propos.

Peut-on dire d’un parti politique qu’il est antisémite ?

Il faut d’abord préciser qu’un parti politique peut bien être la victime d’une infraction de presse. Alors qu’une personne morale ne peut pas commettre une infraction de presse, en application de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, elle peut être victime d’une telle infraction. L’injure peut en effet s’adresser à une personne physique comme à une personne morale. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’appliquer les dispositions relatives à l’injure au cas de propos tenus envers une société commerciale, par exemple. Dans le même ordre d’idée, dire d’un syndicat qu’il est « sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur » peut également constituer une injure.

Il faut ensuite prendre en compte la spécificité du contexte politique dans lequel les propos s’inscrivent. Car, d’une part, un parti politique n’est pas une entité comme une autre : les prises de position de ses représentants s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, ce qui est encore plus vrai dans le cas de polémiques telles que l’expulsion de Raphaël Glucksman d’un défilé.

D’autre part, en matière politique, lorsqu’il existe un débat d’intérêt général, les juges admettent que des propos outrageants soient tenus sans pour autant mériter répression. Il s’expose nécessairement à la critique, laquelle peut être virulente. Un arrêt illustre cette virulence potentielle, s’agissant d’une personne physique. La Cour de cassation a considéré que « les propos poursuivis, certes outrageants à l’égard de la partie civile, expriment l’opinion critique d’un opposant politique et syndicaliste, dans un contexte de campagne électorale, s’exprimant sur un sujet d’intérêt général relatif au comportement d’un élu dans l’exercice de son mandat public, de sorte qu’ils n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ». On le voit, une marge certaine de liberté est reconnue aux détracteurs politiques. Si l’accusation de racisme peut entrer dans cette marge, celle d’antisémitisme doit pouvoir le faire également. Attention toutefois à ne pas s’arrêter aux seuls mots employés.

Comment s’apprécie l’injure ?

Comme cela a été dit précédemment, l’injure est un propos outrageant, d’une part, qui s’apprécie au regard d’éléments extrinsèques, d’autre part. De ce point de vue, les propos de Raphaël Enthoven sont certainement outrageants. Pour autant, au vu de la polémique, il n’est pas certain qu’ils excèdent les limites admissibles de la liberté d’expression. Au sein de ces propos, il est également envisageable de les diviser, en retenant les deux parties du message. Ainsi, dire d’un parti politique qu’il est détestable ou antisémite, et pourquoi pas complotiste semble admissible au regard des standards de la liberté d’expression. En revanche, faire référence aux déficients et aux cons est sans doute plus discutable. Toutefois, l’outrance n’est pas en tant que telle infractionnelle. On peut se souvenir, par exemple, de l’arrêt « Eolas » rendu par la Cour de cassation, dans lequel les juges avaient retenu plusieurs éléments pour considérer que l’injure n’était pas caractérisée : l’existence d’une controverse constitutive d’un débat d’intérêt général (le fonctionnement de la justice pénale), la réponse spontanée à une question posée par un internaute, la réponse n’atteignant pas les personnes dans leur dignité ou leur réputation. On retrouve dans le « procès Enthoven » des points communs.

On relèvera enfin qu’il est toujours un peu risqué d’utiliser le droit pénal de la presse aux fins de résolution d’un conflit essentiellement politique. L’effet peut être clairement contreproductif. La relaxe ou la condamnation entraîneront nécessairement des réactions polémiques. Que le prévenu soit condamné et la partie civile communiquera largement autour de son absence d’antisémitisme ; qu’il soit relaxé et il communiquera autour de l’antisémitisme de la partie civile. Au demeurant, il faut se rappeler que Jean-Luc Mélenchon lui-même avait fait l’objet de poursuites pénales pour avoir qualifié Marine Le Pen de fasciste. La Cour de cassation avait alors relevé « que les propos poursuivis, outrageants à l’égard de la partie civile, mais exprimant l’opinion de leur auteur, dans le contexte d’un débat politique, au sujet des idées prêtées au responsable d’un parti politique, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ».